2018年5月10日(於:早稲田大学 WASEDA NEO)

環境経済・経営研究所(RIEEM)は、2018年5月10日@早稲田大学WASEDA NEOホール(コレド日本橋)にて、「Kassel-Waseda RIEEM Workshop」と題してカッセル大学と共同のワークショップを開催しました。

このワークショップの目的は、早稲田大学のRIEEMとカッセル大学がお互いの研究の関心を知り合い、共同研究のためのコラボレーション・トピックを見つけることです。カッセル大学からは博士課程の学生を含む6人の研究者を迎え入れ、合計15人の研究者が、共同研究プロジェクトに向けて実りある議論をしました。

はじめに有村俊秀所長(早稲田大学)による開会の挨拶とRIEEMの紹介により、ワークショップが始まりました。有村俊秀所長からはその後も早稲田大学の研究機関、歴史、ネットワーク等に関する紹介が行われました。

続いてAndreas Ziegler教授(カッセル大学)からはカッセルの町や大学、Ziegler教授とWetzel教授(カッセル大学)の研究について、有村所長からはRIEEMとそこでの研究プロジェクトについてそれぞれ紹介が行われました。

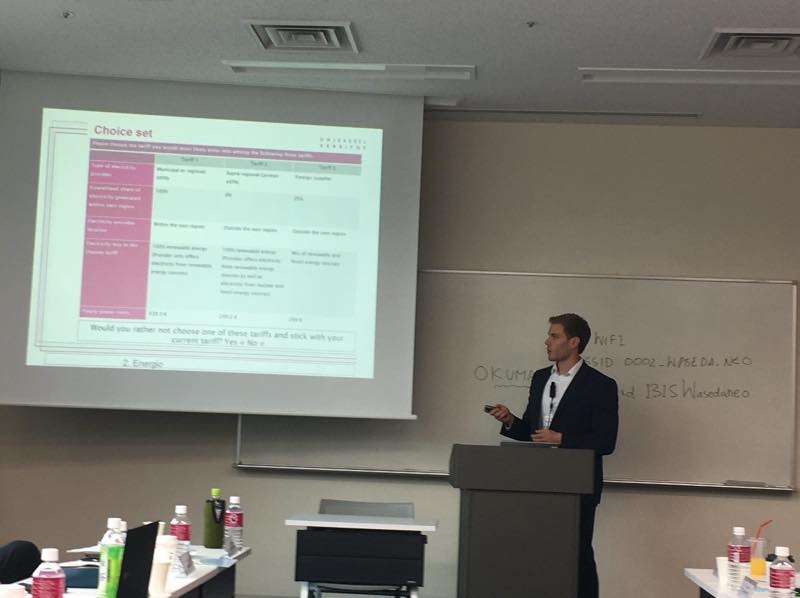

ランチタイムを挟んで、第1報告者のDaniel Engler氏からは“Econometric analysis of environmental stated choice data”の報告がありました。

電力プランに関する大規模な家計調査をもとにした実証的な分析結果と今後の研究計画について報告がありました。

第2報告者のGunnar Gutsche氏(カッセル大学)からは“Sustainable finance: Individual investment behavior and stock market reactions”の報告がありました。

インターネットでの選択実験による調査から、特に持続可能な投資のための投資判断要因についての検討が行われました。

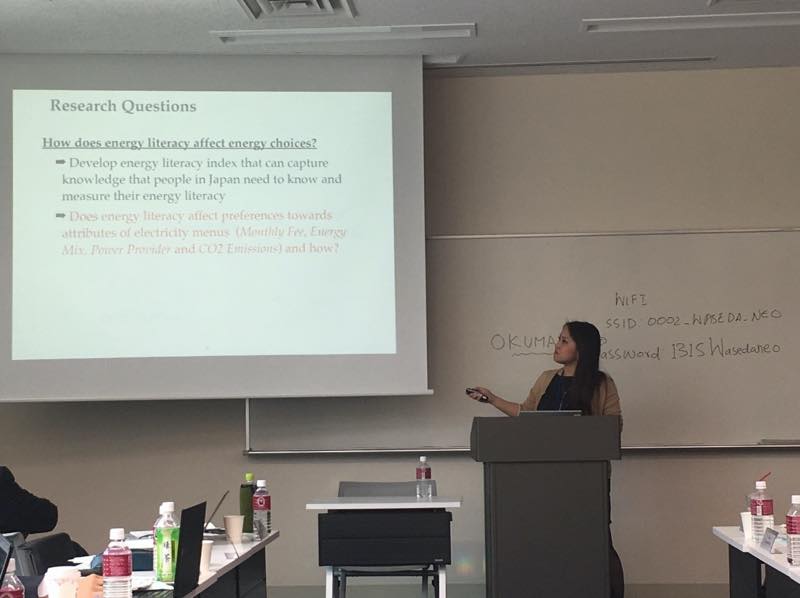

第3報告者の中井美和氏(早稲田大学)からは“Consumers’ energy choices and their relationship with energy literacy”の報告がありました。

消費者のエネルギー選択とエネルギーに関する知識との関係についての調査結果が報告されました。

第4報告者の作道真理氏(日本政策投資銀行)からは“Do social norms matter to energy saving behavior?”の報告がありました。

内生性を考慮するための構造推定によって、社会的規範が個々の省エネ行動に与える影響についての分析結果の報告が行われました。

第5報告者のAmantia Simixhiu氏からは“On the relevance of income and behavioral factors for absolute and relative donations: a framed field experiment”の報告がありました。

寄付金と所得水準、社会選好、リスク選好等との関係を分析するために行ったweb調査の報告がありました。

第6報告者の阿部達也氏(早稲田大学)からは“An Empirical Study of Tokyo Emission Trading Scheme: An Ex-post Analysis of Emissions from Commercial Buildings”の報告がありました。

東京都排出量取引制度(ETS)が東京の商業部門の電力消費量やエネルギー消費量に与えた影響につての実証研究結果が報告されました。

第7報告者のHeike Wetzel(カッセル大学)からは“Environmental efficiency and regulation in the electricity generation and distribution sector”の報告がありました。

米国の州レベルのデータを用いた競争と規制がCO2排出量の削減に与えた影響の検証について、それから電力需要と電力会社の効率性へのデカップリングの影響についての研究の紹介が行われました。

そして最後にZiegler教授 (カッセル大学)の開会の言葉をもって、本ワークショップは成功に終わりました。

なお、本ワークショップは環境経済・経営研究所(RIEEM)、次代の中核研究者育成プログラム、日本学術振興会、Japan-Germany Research Cooperative ProgramによるDAADの後援のもと行われました。